安全で安心できる食品を造るためには、それなりの経営資源が必要です。いくら高尚な食品安全方針を掲げ、理想的な食品安全目標を掲げても、それを実行する資源がないことには絵に描いた餅になります。

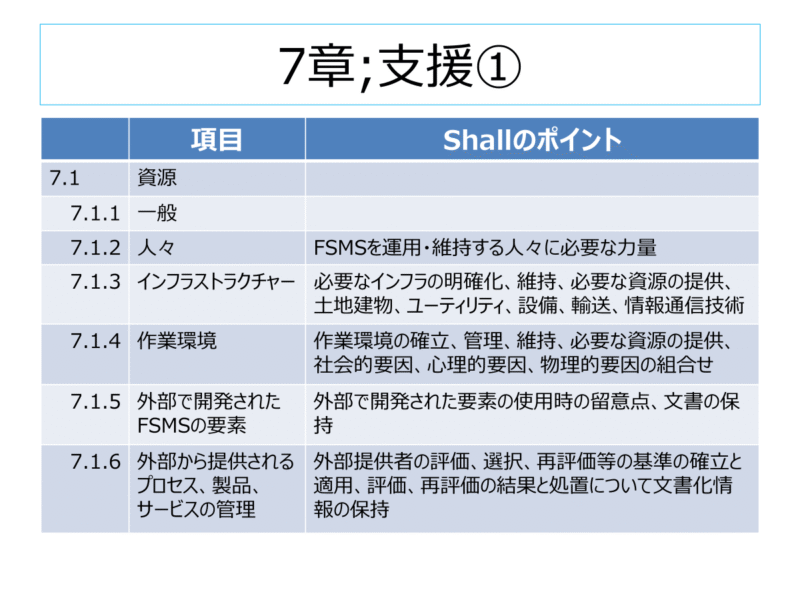

まずは、携わる人の問題です。人に関しては、食品安全に影響を及ぼす業務について必要とされる「力量」を明確にし、力量のある人に仕事を任せてください、ということです。力量については、次の回に詳しく解説します。

次に、インフラストラクチャーです。インフラストラクチャーとは、社会や経済活動、国民生活を支える基盤となる施設や設備、システムの総称のことですが、ここでは安全な食品製造を支えるためのものと捉えてください。ユーティリティとは、水や電気、ガスなどを指します。最近では情報通信技術の発展には目を見張るものがあります。工場監査でさまざまな製造の現場を見ていますが、従来は紙の記録用紙に手書きしていたものが、タブレットにデータを入力する姿が当たり前になってきています。「製造現場のデジタル化」が進んでおり、そのための投資も必要となります。

作業環境というと、暑い、寒い、うるさい、臭いなど物理的な要因が思い浮かびますが、その他にも社会的要因、心理的要因についても配慮する必要があります。社会的要因とは、職場内での差別とか対立などを指し、心理的要因とは、仕事上のストレス軽減、燃え尽き症候群対策、心のケアなどのことです。近年、人手不足が社会的に深刻な問題となっており、どこの会社や工場も人材の確保が最大の経営課題になっていると思われます。せっかく採用した人材が心地よく長期間働き続けてもらうためには、環境整備がとても重要になってきています。

外部で開発されたFSMSの要素とは、安全な食品を造るために参考にしている社外からの情報のことですが、利用にあたってはそのまま鵜呑みにせず、自社の製品や工場に相応しい内容かどうか確認することが重要です。また、それらの情報は「文書化した情報」として保管しておいてください。

外部から提供されるものとして、製品はイメージしやすいと思います。原材料や資材、設備機器、備品類、消耗品などですね。サービスとは、設備機器の定期的なメンテナンスとか製品の成分分析の委託などがあげられます。プロセスとは、例えば製造の一部を外注していたり、指定した製法で原材料を作ってもらっていたりするケースが該当します。

これらのものを購入する際のルールを決めておくことが求められています。また、一度決めたら終わりではなく、定期的に提供者(取引先)を再評価して、取引を継続するかどうか判断してください。

7章の前半は以上となります。後半では、人の力量やコミュニケーションについて解説します。

コメント